Laurent Proux — The Nature Poem

Exposition

Laurent Proux

The Nature Poem

Dans environ un mois : 30 août → 11 octobre 2025

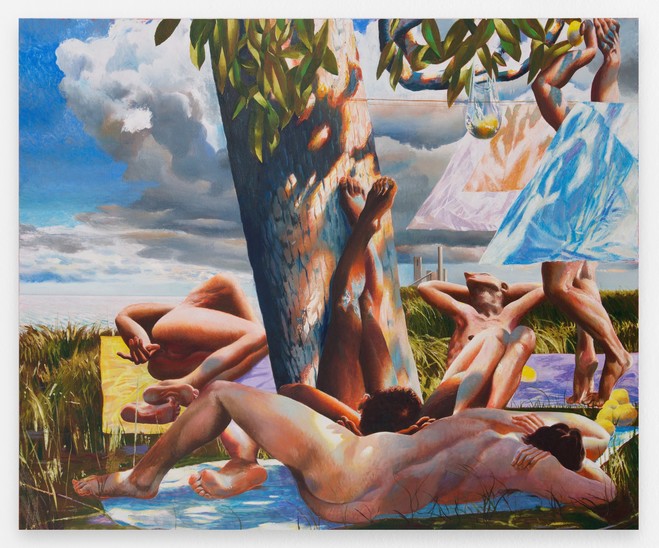

Beaucoup ont les yeux clos, la face plongée dans l’ombre ou nous tournent totalement le dos offrant, sans la moindre retenue, le reste de leur corps à nos regards. Dans le triptyque intitulé The Nature Poem (2025), tous les personnages présents nous ignorent : points de vue sur le haut des crânes, le dessous des mentons, les plantes de pieds, l’arrière des épaules, géométrie des membres entrecroisés qui reposent. Comme délivrés du souci de paraître, leur tête est ailleurs. Plus loin, sur d’autres toiles, elles seront même séparées du reste du corps. Les occasions d’envisager, au sens premier du terme, les figures de Laurent Proux sont rares. Dans un groupe architecturé par trois corps monumentaux (Duel, 2025), variation libre sur le thème des âges de la vie, deux debout et un au sol, un personnage prend appui avec la paume de sa main sur les yeux de celui qui est à terre. Le geste ne semble pas brutal ; les bras de la figure aveuglée s’émancipent de leurs limites ordinaires, ils s’allongent, s’assouplissent et se métamorphosent en un organe reptilien ou affecté d’une étrange difformité. Rien de menaçant à première vue. Souvent, on ne sait plus trop avec les corps peints par Laurent Proux à qui appartient tel ou tel membre ; une réjouissante confusion règne, voire une sorte de mise en commun organique. Les corps devenus disponibles s’agglomèrent, s’hybrident. Se branchant les uns aux autres, joignant leurs émotions par une caresse, une étreinte, ils échappent aux projections désirantes conventionnelles. Quelque chose du legs maniériste circule dans ces tableaux, notamment dans ces mêlées de corps particulièrement extravagantes rappelant, par exemple, celles de Bronzino dans son Allégorie avec Vénus et _Cupidon _(ca. 1545, National Gallery, Londres).

Ce sont moins en mêlées qu’en couple que les têtes s’unissent les unes avec les autres. Rien ne sert de tenter de les individualiser. Elles font corps. Jetées là sous nos yeux, mais pas à la manière violente des têtes décapitées représentées par Géricault. Plutôt qu’au tragique, n’est-pas à une sensualité d’un autre ordre qu’on a affaire ? Elles s’interpénètrent, fusionnent l’une dans l’autre et les bras, les mains, les doigts participent éventuellement à cette union. Un peu gêné par cette effusion énigmatique, on hésite d’abord à les regarder en détail. Notre tête voyeuse de spectateur semble de trop. L’effet de gros plan restreint le champ de vision sur ces sièges de la pensée concentrée, sans possibilité ou presque d’échappée vers le ciel, à l’arrière-plan. Prendre un peu de recul pour les voir semble nécessaire, comme s’il s’agissait d’un paysage fabriqué à partir de fragments organiques. Le tableau Summer Afternoon(2025) cadrant les deux têtes d’un couple enlacé sur le ventre les saisit alors qu’ils regardent en direction du soleil lequel, comme on sait, ne peut se regarder en face. Mais l’un des deux personnages a placé sa main, les doigts écartés, en guise d’écran dérisoire. La main du peintre peut-être ? On ne voit pas sa vision, mais son ombre, comme celle qui se projette sur le visage de celle (ou de celui, on ne saurait tout à fait décider) qui regarde vers ce qui l’aveugle.

« Je crois que l’homme rêve uniquement pour ne pas cesser de voir » a écrit Goethe dans Les Affinités électives (1809). On voudrait accéder aux rêves des figures peintes par Laurent Proux pour voir par leurs yeux mêmes. Pourquoi savons-nous qu’elles rêvent ? Elles sont absentes au monde naturel qui les environne. Si on y est attentif, ce qui les entoure ne saurait être identifié avec ce qu’on appelle habituellement, en Occident, la nature, laquelle s’opposerait à la culture représentée par ces créatures adoptant des postures si peu ergonomiques. Au milieu de grandes feuilles en lancettes qui font songer à celles composant le décor de La Charmeuse de serpent (1907, Musée d’Orsay, Paris) du Douanier Rousseau, une figure accroupie la tête sur ses genoux baisse les yeux sur sa main qui court langoureusement sur la cuisse de sa compagne allongée (Red Moon, 2025). Les deux corps sont striés par les ombres des larges feuilles qui les enveloppent et les protègent. Prêtant une profonde attention à la pensée des Romantiques allemands, le philosophe Jean-Luc Nancy a décrit le rêve dans le recueil Tombe de sommeil (2007) comme ce comble de l’absorption du sujet dans autre chose que lui-même : le corps enfin libéré s’abandonne et plutôt que de s’opposer au monde, il devient le monde. C’est à ce devenir peut-être qu’on assiste, médusé, devant ces toiles de Laurent Proux où les figures ne surgissent pas au milieu des herbes ou au pied d’un arbre : elles se combinent, s’appartiennent réciproquement, redoublent d’artifice par contagion, s’épanchent en quelque sorte l’une dans l’autre.

La très grande toile nommée The Nature Poem (2025) ouvre une nouvelle voie, approfondissant le sentiment d’enfouissement et de raréfaction de l’air libre qu’on pressentait déjà dans certaines peintures récentes. Le paysage a été recomposé par le peintre à la suite d’un repérage dans les sous-bois du Jura, désormais hantés par l’œuvre de Gustave Courbet. Quelle est la cause de la chute du personnage aux membres mous comme faits de chiffons sur la gauche de la toile ? C’est une sœur renversée de la figure réalisée en peau de cochon d’_Étant donnés 1° La chute d’eau 2° Le gaz d’éclairage_ (1946-1966, Philadelphia Museum of art) de Marcel Duchamp. Entre elle et le groupe absorbé par la végétation proliférante et par l’étreinte amoureuse dévorante, une faille échancre la vaste toile traversée par une lumière latérale rassérénante : ce point aveugle n’est ni forcément attirant, ni profondément inquiétant. C’est une question peinte. Elle tient sa place, centrale, peut-être en voie d’être dissimulée si les racines et les frondaisons environnantes qui scintillent sous l’effet du soleil couchant venaient à proliférer. En attendant, la faille existe délimitant ce qui constitue peut-être le troisième corps entre les vivants humains, à savoir, la masse stratifiée du puissant rocher travaillé par l’eau ruisselante et en partie recouvert par des grappes verdoyantes formant de lourds colliers. À quelle scène assistons-nous ? Les personnages présents rêvent un monde beaucoup moins innocent que les nus en pleine lumière de l’arbre penché ou ceux qu’on a pu voir lors de la rétrospective L’Arbre et la Machine au Musée de l’Abbaye à Saint-Claude (8 février-28 septembre 2025). On ne peut plus croire à leur totale nonchalance. Le temps n’est plus suspendu. La géométrie s’est complexifiée orchestrant une grande bataille à la façon d’Uccello où de toutes parts s’entrechoquent et craquent les branches du sous-bois. Quant aux corps, ils occupent l’espace encore vacant. Quelque chose vient de se produire : la glissade, le groupe enlacé. L’imminence devient peinture. Et Laurent Proux nous place, nous regardeurs, devant ce fragment de monde indécidable, fascinant de détails dans la multiplicité de ses anfractuosités, en nous ménageant non loin des amants, un passage illuminé. À nous de voir l’échappée.

Jérôme Duwa

-

Vernissage Samedi 30 août 11:00 → 20:00

Horaires

Du mardi au samedi de 11h à 19h

Et sur rendez-vous

Programme de ce lieu

L’artiste

-

Laurent Proux