Monica Kim Garza — Galerie ruttkowski;68

Tantôt chaudement vêtues, tantôt absurdement dénudées, souvent lascives, parfois concentrées, les délirantes femmes de Monica Kim Garza, présentées à la galerie ruttkowski;68, font valser les codes de l’histoire de l’art (d’Eugène Leroy à Matisse, de Léger à Gauguin, de Picasso à Friedrich, pour n’en citer que quelques-uns) et de la représentation sociale, et usant du thème de la randonnée au cœur de cette présentation, illustrent un voyage accidenté, aussi accueillant que radical.

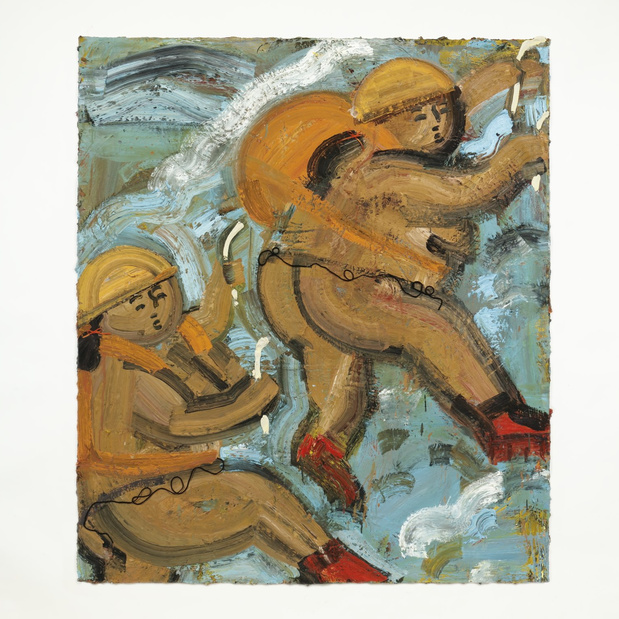

Aussi généreusement croqués par l’artiste que brusquement réduits à leurs ondulations, les corps assemblent des sphères, des ovoïdes rassasiés, qui sont autant de pôles magnétiques où la matière peinture, en dialogue avec la manière singulière d’Eugène Leroy, déploie sa propre topographie et module les réalités de plans et d’arrière-plans, de porteur et de porté. La gourmandise déborde la forme pour investir la matière. La lumière, capturée par la matière, trouve alors ses propres biais pour émerger, à la lisière de traits épais venus justement donner une identité, un visage à ces corps, ou précisément dans l’absence de jonction affirmée entre leurs membres et l’espace qu’ils habitent.

À travers ce corps féminin, Monica Kim Garza pour déploie l’échelle symbolique et pourtant bien tangible de l’exploration du temps et, comme ses sujets, remonte son cours. De même que la peinture, ce corps unit les temporalités et porte la charge d’une histoire complexe (percluse de génération et d’asservissement) autant qu’il s’inscrit dans une affirmation du présent, une émancipation toujours possible.

La hiérarchie du visible s’efface derrière une anarchie du geste, réorchestration sensible et sauvage qui suit la même voie secrète que la logique de sa narration, voyant se succéder les épisodes de randonnées dont on ne peut que tenter en vain de saisir les raisons. Face à cette impossible chaîne de causalité, autant se laisser dériver par les sens et faire l’expérience de l’escalade de leur chaîne propre, celle de la peinture.

Et s’armer à son tour de ces “good old raisins and peanuts”, indispensable à toute randonnée, qui donne son titre à l’exposition. Il s’agirait presque de se perdre comme une question de bon sens, de s’étourdir de cette rusticité qui n’a que faire des codes de la représentation mais n’en abjure pas moins son désir d’ornement, son goût de la parade et son plaisir de se montrer.

Une leçon de choses sur la capacité de l’art à transformer la simplicité du sujet en un possible réseau complexe de valeurs, de volumes, de tonalités et de niveaux de lecture, qui nous ramènent toujours au centre du problème de la représentation — celle qui nous est assignée comme celle, autrement plus jouissive, que la peinture parvient à creuser.