Christo et Jeanne-Claude — Artistes dans l’histoire

Samedi 3 octobre 2025. L’espace situé à l’embranchement des deux parties du Pont-Neuf et convergeant sur la statue d’Henri IV a été renommé : Place du Pont-Neuf — Christo et Jeanne-Claude. La nouvelle plaque dévoilée est apparue face à la Seine. Ainsi, Paris a fêté les 40 ans d’un évènement extraordinaire dans l’histoire de l’art contemporain, qui avait attiré les foules, toutes catégories confondues (travailleurs du quartier, intellectuels, riverains, passants, curieux, étrangers) : l’empaquetage du Pont-Neuf, pendant 15 jours, par le couple d’artistes, du 23 septembre au 6 octobre 1985.

Le projet avait été élaboré et proposé dès 1975. 40 000 mq de toile couleur « pierre de l’île-de-France » en harmonie avec l’environnement, 13000 mètres de corde et 12 tonnes de tubes en acier ont servi pour son exécution. On compte qu’il y a eu à l’époque « six millions de visiteurs, tandis que 685 millions de personnes, soit un douzième de la population mondiale, l’ont découvert par le biais des médias et des réseaux sociaux. Durant sa présentation, le tourisme à Paris a également connu une augmentation de 19,3%. » lit-on dans le communiqué de presse actuel.

La mise en place s’est bien terminée dès le dimanche 22 septembre 1985, en prévision d’un imprévu, sabotage ou autre. Mais différemment de ce qui est souvent écrit l’ouverture a eu lieu le lundi 23 septembre par la volonté de Christo qui ne souhaitait pas que l’empaquetage fasse partie de l’évènementiel. Ouvrir le dimanche impliquait une sorte de consécration officielle. Le 23 septembre 1985 était un lundi. Le souhait de l’artiste était d’inscrire l’empaquetage dans le quotidien des personnes qui travaillaient dans le secteur et d’accueillir le public un jour ouvré. Le Pont-Neuf c’était le Paris piéton des employés qui le traversaient. Les trottoirs y sont larges. Nombreux sont les piétons qui l’empruntent matin et soir pendant la semaine. Comme, par exemple, les ouvriers de la Monnaie qui jouaient à la pétanque sur la place Dauphine, les 3000 vendeuses et salariés de la Samaritaine dont la plupart venaient de la banlieue et exprimaient leur inquiétude car le magasin allait être vendu et un grand nombre étaient proches de la retraite (conversation avec Johannes Schaub, directeur du projet 1980-1985). Les passants pouvaient éventuellement faire une pause sur leur parcours grâce aux balcons en corbeille, dotés d’assises en pierre. Les artistes avaient également recouvert de tissu le soubassement de la place sur laquelle s’élève la statue équestre d’Henri IV. Ce qui conférait à l’ensemble une tonalité de décor royal encore plus accentuée.

Le Pont-Neuf est à la pointe de l’île de la Cité. Non loin de là, sur l’île contiguë, au 24 rue Saint-Louis-en-l’Île, le couple avait occupé un studio de 1960 à 1967, Christo dès 1958 : un des endroits mythiques de leur histoire rendu indélébile. Au décès de Jeanne-Claude, en 2009, dans le dépliant-faire part élaboré par Christo, apparaît la photo de Jeanne-Claude légendée rue Saint-Louis-en-l’Île. Au dos d’une carte postale du Pont-Neuf empaqueté adressée par le couple au galeriste romain Ugo Ferranti (Archives MAXXI, Rome), on lit : « Please note: we have changed our name, it is no longer Christo, it is NOW, official: Christo and Jeanne-Claude for all matters: books, projects,texts, ALL except the drawings. »

C’est à partir de l’empaquetage du plus vieux pont de Paris que la signature des deux prénoms apparaitra sur l’ensemble de l’œuvre. Christo aimait observer également qu’il relie les deux parties de la ville « à égalité ». Il ne délimite pas une sociabilité différente : rive gauche et rive droite sont à égalité.

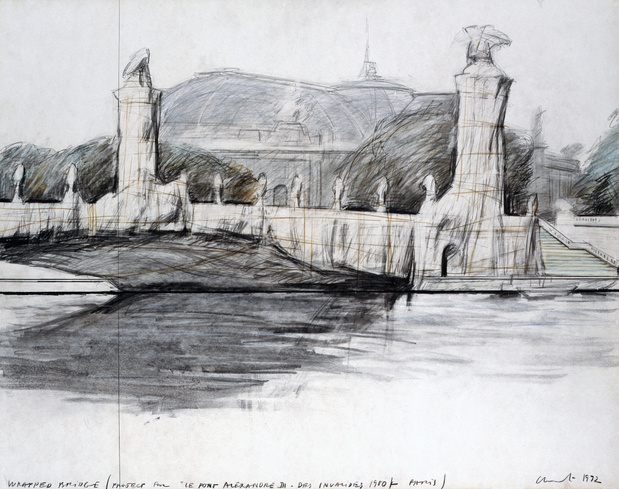

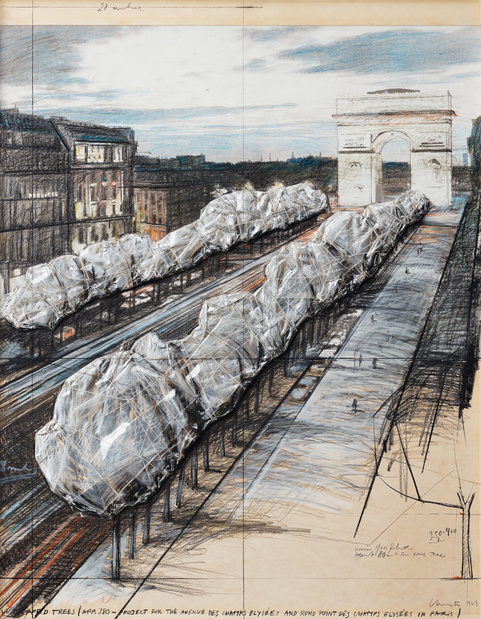

En contrebas, à l’approche du Pont-Neuf, posée discrètement sur le quai de la Mégisserie, du 6 septembre au 30 octobre 2025 une exposition accompagne l’anniversaire de l’empaquetage. Quatre supports, chacun formé de trois panneaux d’affichage, présentent les œuvres parisiennes réalisées par le couple dans l’espace urbain. À travers les photos on suit le parcours des empaquetages estampillés Christo et Jeanne-Claude, comme l’empaquetage de l’une des huit statues en bronze doré de l’esplanade du Trocadéro (1964). Sur chacun des trois autres supports sont montrées différentes phases des œuvres urbaines réalisées : Mur de barils de pétrole — Le Rideau de fer, rue Visconti, Paris 1961-1962 ; Le Pont-Neuf empaqueté 1975-1985 ; L’Arc de Triomphe, 1961-2021. Aucune cimaise ne montre les installations parisiennes demeurées des projets : L’Empaquetage de l’Ecole Militaire (1961) ; L’Empaquetage de Louis XIII, (Monument), Place des Vosges, 1967 ; Arbres empaquetés, Projet pour les Champs-Élysées (1969) ; Pont empaqueté (projet pour Le Pont Alexandre III, Paris) 1972-1990.

Conçu dès 1961, au moment de la construction du Mur de Berlin, le Mur de barils de pétrole — Le Rideau de fer est installé dans une rue étroite du 6e arrondissement lors d’une nuit de l’été 1962, avec des dizaines de barils de pétrole. Aucune autorisation n’a été donnée. L’installation restera toutefois du 27 juin au 3 juillet. Bravant tous les interdits, l’accumulation de bidons obstruant la rue Visconti est la représentation dans la vie réelle du tissu urbain de ce que les Berlinois ont subi lors de la construction du Mur. L’impossibilité de poursuivre son chemin dans cette voie exiguë de Paris représente l’impact qu’a pu avoir sur les vies des habitants la construction berlinoise, au point de devenir un signe impératif, dictatorial et angoissant de division. Symbole de rupture, il incarne dans la réalité et dans l’imaginaire historique comme aucune autre construction le conflit intérieur à l’Europe durant la seconde moitié du XXe siècle. Construit par le gouvernement pro soviétique de la République Démocratique allemande, ce mur est l’emblème de la séparation, pendant la guerre froide, des familles et amis à l’intérieur d’une ville et pendant presque trois décennies.

Le même régime que Christo avait fui au point de ne jamais pouvoir revenir dans son pays natal sa vie durant et de rester apatride pendant 17 ans. L’artiste bulgare connaît bien cette situation pour l’avoir subie, il y voit une énième involution de l’histoire et l’appellera le Mur de la honte. L’histoire ne se lit pas seulement dans les livres. Elle vit par sa présence dans le tissu urbain. Alors que, selon les circonstances, un mur est le signe d’une protection, il y a quelque chose de vertigineux à penser qu’une simple construction scelle dans la chair d’une ville et au-delà une blessure si profonde, aussi impactante sur la conscience humaine qu’un récit. Ainsi l’art exprime l’histoire et le sentiment de l’histoire.

Le pont : un objet architectural témoin de l’histoire à empaqueter

Le pont, à la fois ouvrage d’art, métaphore, en quelque sorte opposée au mur, et qui scande l’histoire urbaine de nombreuses villes. A Paris le projet a été, en définitive, de choisir le plus vieux pont de la capitale construit aux XVIe-XVIIe siècles à partir d’un dessin d’Androuet du Cerceau. Il avait été à l’époque de son édification l’expression de la modernité.

Christo et Jeanne-Claude ont conçu plusieurs autres empaquetages de ponts. A Rome, dès 1967-1969, ils avaient proposé d’empaqueter Ponte sant’Angelo, qui autrefois reliait la ville romaine au Vatican. Plusieurs collages témoignent de leur attachement à ce « project ». En premier lieu une œuvre magnifique et inconnue, jusqu’à ce qu’elle ressurgisse de la collection de la directrice de la Galerie d’Art Moderne de Rome, à son décès. Découverte par l’auteure de cet article au hasard de l’exposition Passeggiate romane (2024), au MAXXI, à Rome. Palma Bucarelli en était la destinataire. Au cours des années suivantes, de temps à autre Christo a de nouveau représenté un empaquetage du Ponte sant’Angelo sous forme de collage ou de lithographie. Il semblerait que Christo lui-même ait renoncé à poursuivre le projet de son exécution. Il avait découvert que le lit du Tibre était asséché pendant une période de l’année. Or l’élément aquatique avait une importance capitale pour l’artiste. Il aimait rappeler que le reflet de l’image dans l’eau évoquait l’histoire de Narcisse, liée à celle de la peinture de même qu’il était fasciné par les mouvements des ondes restituant une image brouillée, floue, perturbée. Il y tenait particulièrement. Les photos de l’empaquetage du Pont-Neuf en témoignent.

Avant d’opter pour le Pont-Neuf, les artistes avaient porté leur dévolu sur le Pont Alexandre III, édifié pour relier l’esplanade des Invalides aux Grand Palais et Petit Palais construits à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. Parmi les 36 ponts parisiens d’alors, est-ce le nom qui dans un premier temps a attiré l’attention de Christo ? A-t-il pensé qu’il évoquait le roi macédonien Alexandre III, plus connu sous le nom d’Alexandre le Grand ? Christo aimait rappeler que sa famille maternelle était originaire de la Macédoine.

Or, le pont fut ainsi dénommé pour sceller la signature de l’entente Franco-Russe de 1892-1894, avec une ornementation représentant les Renommées et les histoires parallèles de Paris et de Saint-Pétersbourg autour de leur fleuve. Les vers de José Maria de Heredia récités lors de l’inauguration en présence du fils d’Alexandre III, le Tsar Nicolas II, de la Tsarine, et du président Félix Faure sont explicites : La Force accomplira les travaux éclatants / De la Paix, et ce pont, jetant une arche immense / Du siècle qui finit à celui qui commence, / Est fait pour relier les peuples et le temps. Le programme iconographique de la décoration intéressait Christo. Une anecdote est révélatrice de l’enjeu historique que l’ensemble de la construction représentait. A l’origine, deux des sculptures allégoriques devaient personnifier La Russie pacifique et la Russie armée. Elles ont été remplacées par la France de Charlemagne et la France de la Renaissance au motif qu’il « serait regrettable qu’un jour, peut-être, un revirement se produisant dans les rapports entre la France et la Russie, ces statues fussent exposées à être mutilées dans un mouvement populaire ».

Fasciné par ces sculptures de la belle époque, Christo avait toutefois observé devant l’un de ses interlocuteurs que le projet d’empaqueter le Pont Alexandre III était « politiquement compromis ». Ce qui pour ma part renforce l’idée que dans un premier temps le choix de l’artiste était lié à l’histoire, Alexandre III ayant eu un rôle déterminant dans l’indépendance de la Bulgarie. Le nom relayait un fait historique majeur.

Une hypothèse recevable. Il y a quelques années, en préparant un article sur l’empaquetage du Mur Aurélien de Rome, The Wall (1974), j’ai lu une lettre inédite adressée au galeriste Guido Le Noci (Fondation Christo de New York) dans laquelle les artistes recommandaient que le communiqué de presse soit bref mais comprenne absolument un résumé du « Point de vue historique : quand il a été construit, par qui, etc., quand il a été réparé. Les Romains savent déjà cela mais n’oublie pas que le communiqué de presse doit être international, et les étrangers ne connaissent pas tous ces détails » expliquaient-ils. Au cours d’un entretien avec Masahiko Yanagi, Christo précise que « le site apporte des significations à mon œuvre ». En 1990, il signe et date à nouveau un « project » d’empaquetage du Pont Alexandre III. Nous sommes après la chute du Mur de Berlin. Un clin d’œil à l’histoire ? Un pont entre la France et la Russie était à nouveau à construire. Sans les évènements actuels et leur tragédie, je ne suis pas certaine que je serais allée rechercher l’histoire inscrite dans ce « project ». D’autres contraintes ont été probablement déterminantes : flux de voitures, largeur, longueur, etc., et ont permis à Christo de ne pas révéler ses motivations, à la fois personnelle et historique, conscient que la réalisation aurait été très difficile. C’est alors que les artistes évaluent les qualités d’un autre pont, très vieux et discret, qui n’est pas spectaculaire, le Pont-Neuf.

L’Arc de Triomphe, passage et perspectives

Originaire de Bulgarie à l’époque de la dictature sous emprise soviétique, Christo fuit son pays natal et se réfugie tout d’abord en Europe. Il n’y reviendra jamais, sa sécurité n’y étant pas assurée. Imaginer une œuvre autour d’un pont devait symboliser pour lui un idéal existentiel. De même, un arc représente une ouverture, un passage. Dès 1961, il exprime avec un collage son intention d’empaqueter l’Arc de Triomphe. Sa réalisation, du 18 septembre au dimanche 3 octobre 2021, à laquelle l’artiste a ardemment contribué, aboutira 4 mois après son décès, grâce également à l’autorisation donnée par le Président de la République, qui a facilité l’organisation et permis de dépasser tous les obstacles pour la mise en place de l’œuvre.

Avant son décès, survenu le 31 mai 2021, Christo avait préparé et suivi avec grand soin toutes les phases préparatoires, en collaboration avec l’équipe formée de nombreuses personnalités, Bernard Blistène, Philippe Bélaval, Laure Martin Poulet, Vladimir Yavachev. Il avait présenté la maquette grandeur nature aux charpentiers de Paris, distribué nombre de dessins préparatoires. Christo était enthousiaste de savoir que ce projet de jeunesse aboutirait. Il l’avait clairement déclaré lors d’un entretien en précisant que c’était sa contribution « politique » : un hommage à la France des Lumières et à la résistance de la France aux dérives actuelles. Le tissu argenté et la couleur bleue du revers qui apparaissait au gré du soleil et des nuages de même que les cordes rouges sont des références subtiles au drapeau français.

Depuis leur début, Christo et Jeanne-Claude n’acceptaient pas de sponsors. Tout au long de leur vie ils ont de plus en plus adopté le principe du crowdfunding sans aucune contribution publique. Cette dernière manifestation parisienne a été entièrement financée grâce à la vente des dessins, projets, aquarelles préparatoires et œuvres de sa collection. Christo et son équipe ont décidé de donner aux Monuments Nationaux tous les revenus provenant de la vente des produits dérivés.

Une œuvre à la croisée de l’histoire, de la biographie et de l’histoire de l’art

Toujours attentif aux événements et aux situations qui déterminent la vie des êtres humains, sans rhétorique, Christo exprime subtilement une philosophie de l’histoire à travers ses installations, dénommées « projects », qu’ils soient conçus avant ou après leur exécution ou bien restés à l’état apparent d’ébauche. Parfois explicite, parfois suggérée, la métaphore traverse toutes ses œuvres : murs, arc, ponts, etc. Une singularité, celle d’avoir également recours à un bagage purement académique et de ne créer aucune dichotomie entre les techniques traditionnelles et l’expression d’un art contemporain renouvelé. Au cours de ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de Sofia, il avait acquis une maîtrise extraordinaire du dessin qu’il exerçait depuis son enfance. Dénominateur commun de l’architecture, de la peinture de la sculpture et des arts décoratifs dans la tradition vasarienne, le dessin demeurera une constante de sa recherche alors qu’il invente un nouveau vocabulaire figuratif. Il fait usage de techniques graphiques diversifiées comme dans le dessin piranésien, envoyé pour être publié dans le catalogue comme projet pour l’empaquetage du Mur de Porta Pinciana à Rome.

L’histoire de la peinture et celle de la sculpture témoignent d’une véritable encyclopédie de la représentation des tissus : des vêtements aux rideaux, aux décors. Ce qui amène à inscrire les empaquetages dans une vaste histoire iconologique. En renouvelant l’iconographie liée aux représentations des tissus, Christo rassemble tous les arts et invente une nouvelle expression artistique autour du monument.

Hommage de JR à Christo et Jeanne-Claude

Le Projet de JR pour le Pont-Neuf. Initialement prévue pour l’automne 2025, la réalisation est reportée pour donner plus de temps à la planification. La mise en place de l’œuvre est prévue pour la fin de l’été 2026. Les images qui nous parviennent sont suggestives et intrigantes comme toujours dans l’œuvre de JR.

L’artiste, qui travaille incessamment sur une métamorphose en direct de l’existant imagine de grandes formations rocheuses transformant temporairement le Pont-Neuf en une grotte gigantesque. Avec son équipe et en coordination avec la Fondation Christo et Jeanne-Claude, il a soigneusement planifié et travaillé avec les autorités locales. De même que Christo et Jeanne-Claude autofinançaient tous leurs projets par la vente de leurs œuvres, l’installation de JR sera financée par des fonds privés, et non par des fonds publics.

Un grand merci à Giulia Cappelletti, Lorenza Giovanelli, Dominique Leborgne, Johannes Schaub.